内容摘要: 金斯太遺址的地理位置金斯太遺址的地層與年代金斯太遺址出土的石製品(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(李鋒供圖、供稿):近日,高星課題組對內蒙古

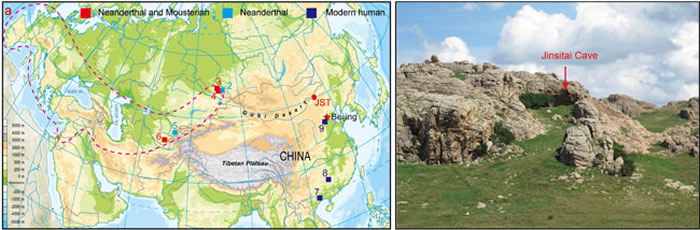

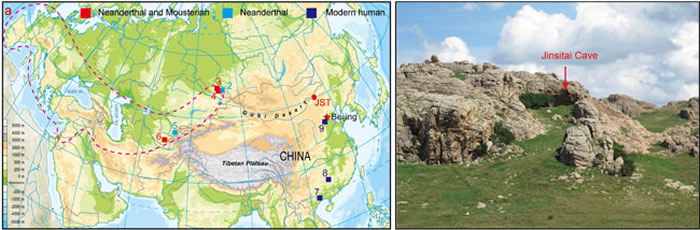

金斯太遺址的地理位置

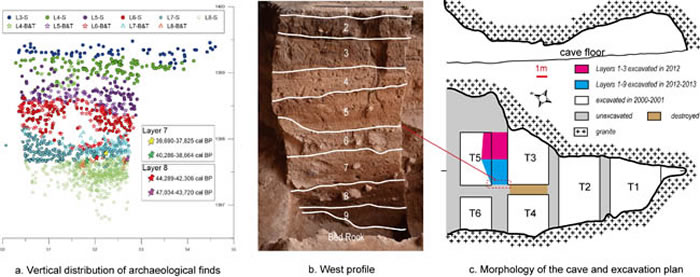

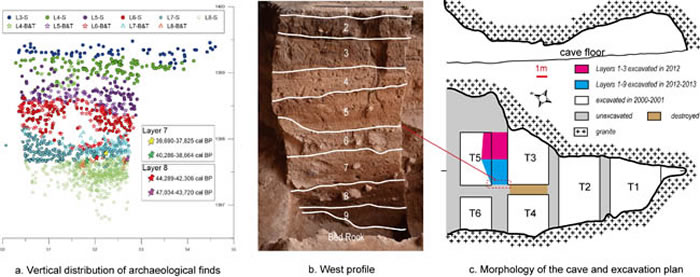

金斯太遺址的地層與年代

金斯太遺址出土的石製品

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(李鋒 供圖、供稿):近日,高星課題組對內蒙古金斯太遺址下部第7-8層的年代、動物化石和石製品等進行了詳細分析和報道。新的研究表明,出自上述層位的石製品組合具有明確的舊石器時代中期(莫斯特)技術特征,此項研究成果將莫斯特技術遺存在歐亞大陸的分布從西伯利亞往東推進了近2000公裏。這一方麵對我們研究舊石器時代中期人群與技術的擴散、互動具有重要意義,另一方麵也有助於我們理解中國舊石器時代文化遺存的階段性和區域性特征。《Journal of Human Evolution》於2017年10月31號在線發表了該項研究成果。

金斯太遺址位於內蒙古東烏珠穆沁旗阿拉坦合力蘇木,2000-2001年內蒙古考古研究所與吉林大學對該遺址進行了發掘。2012-2013年中國科學院古脊椎動物與古人類研究所與內蒙古博物院合作對該遺址進行了再發掘,最大發掘麵積約10平方米。遺址分為9個層位,其中第1-8層出土文化遺物:第1-2層出土青銅時代及新石器時代文化遺存,第3-8層出土舊石器時代文化遺存。本次研究重點分析了第7-8層的年代、動物化石和石製品。碳十四年代分析顯示遺址第8層為距今約4.7-4.2萬年,第7層年代為距今約4.0-3.7萬年。第7-8層出土的動物化石數量較少且破碎,主要以普氏野馬為主。兩層出土的石製品比較類似,皆存在典型的勒瓦婁哇產品,如勒瓦婁哇尖狀器(Levallois Point),比例較高的盤狀石核,以及舊石器時代中期典型石器組合,如較高比例的刮削器(陡刃加工的橫刃刮削器、斜軸刮削器等)。與中國相近時段石製品組合的對比研究表明,其與晚更新世早期(如泥河灣板井子遺址)、舊石器時代晚期初段遺址(如寧夏水洞溝遺址第1地點)的石製品組合大不相同,而更接近於歐亞大陸西側、中亞等地的舊石器時代中期莫斯特石製品組合,尤其與俄羅斯西伯利亞Okladnikov、Chagyrskaya洞穴發現的莫斯特遺存類似。

金斯太遺址的莫斯特石製品組合的認定對於我們理解舊石器時代中期人群的遷徙和技術的擴散具有重要啟示。雖然在未發現人類化石的情況下,界定石製品遺存的人群歸屬存在較強的不確定性。然而除了極個別區域,如以色列、北非等地,莫斯特石製品組合一般與尼安德特人共存。歐洲、中亞和西伯利亞阿爾泰地區等出土莫斯特遺存的多個遺址中出土尼安德特人化石,尤其是西伯利亞的Okladnikov、Chagyrskaya洞穴的莫斯特遺存為尼安德特人所製作。據此,我們提出金斯太遺址出土的莫斯特遺存很可能也為尼安德特人所遺留。若此假設成立,那麽金斯太的發現將尼安德特人的分布範圍從西伯利亞往東推進了2000公裏,這大大擴散了尼人可能的分布範圍,對討論該人群對不同區域的適應能力及其消亡的原因等具有重要意義。當然,此假說需要將來人類化石的發現或者古DNA研究的確認。

如若金斯太的莫斯特石製品遺存並非尼安德特人所製作,此發現也極具啟發意義。首先,可為我們研究石製品和人群的對應關係提出理論性的思考;其次,考慮到金斯太與西伯利亞阿爾泰地區的距離,這反映了距今約4-5萬年間不同人群間遠距離的技術和思想交流遠比我們從前預想的頻繁和廣泛。同時也預示著晚更新世不同人群(如尼安德特人、現代人或東亞人群)的行為(文化)差別並不大。然而,為什麽尼安德特人卻最終大麵積消亡?這是一個頗值得我們思考的問題。

中國舊石器時代中期遺存的研究長期以來是個極具爭議的問題,學者們一般認為中國境內不存在具有歐亞大陸西方舊石器時代中期技術的考古學遺存,故而建議中國乃至東亞舊石器時代分為早、晚兩期。金斯太的發現表明東亞地區的確存在具有明確舊石器時代中期技術特征的石製品組合。但此類舊石器時代中期遺存的分布仍局限在中國北方的北部,所以目前中國其他地區的舊石器考古學材料仍可應用“兩期法”。金斯太的發現揭示出了晚更新世複雜多樣的人類和技術的擴散證據,為我們理解歐亞大陸不同類型古人類的生存適應策略及互動關係提供了材料,同時也提醒我們看待中國舊石器時代人類行為的演化應具有區域視角。

該研究獲得國家自然科學基金、中科院古脊椎所化石發掘經費、中國科學院戰略性先導科技專項、中國科學院青年促進會等的資助。

原文鏈接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047248417303032