緣係小南山:孤獨中的堅守——記吉林大學考古學院校友、小南山遺址發現者李有騫

(神秘的地球uux.cn報道)據吉林大學報(記者 季洪濤 研究生記者 孫紅梅):2020年5月5日,中國考古領域的最高獎項“全國十大考古新發現”在京揭曉,黑龍江省雙鴨山饒河小南山遺址成功入選。在這座位於中國東北邊境,海拔不足百米的孤立小山上,出土了東亞地區最早的玉器、中國最早的墓葬群、中國北方最早的陶器,該遺址將中國玉文化的起源向前追溯了1000年,向北推進了1000多公裏,顛覆了學術界以往對於玉文化起源等多方麵的認識,極大提高了中國在東北亞史前考古國際舞台上的對話能力,也重新定位了黑龍江地區在史前世界格局中的位置。小南山遺址宛若天鵝頭冠上一顆璀璨的明珠,而為這顆明珠拂去蒙塵的重要學者之一便是我校考古學院2000級校友李有騫,作為小南山項目的領隊,他對於整個遺址的發現和發掘作出了重要的貢獻。

李有騫,男,吉林大學2000級博物館學專業本科生,2009年博士畢業,本碩博均就讀於吉林大學。主要從事東北亞史前考古研究,現為黑龍江省文物考古研究所研究員,信息資料部主任。由他主持發掘的黑龍江省饒河小南山遺址入選了2019年度全國十大考古發現。

緣起:考古會是一生所愛

李有騫與考古學的相遇多少有些偶然,用他自己的話說屬於“先結婚後戀愛”。2000年的夏天,李有騫和多數剛剛經曆過高考的孩子一樣,對於未來還沒有特別明確的目標。當時信息還不像如今這般發達,擇校選專業這些重要的人生決定往往要聽取前人的意見,聽到往屆考入吉林大學的學長學姐們對這所高等學府好評不斷,他便將吉林大學作為誌願填報的首選。在填報了金融學、哲學等諸多熱門專業之後,秉承著不浪費的原則,他又將吉林大學博物館學專業填入了提前批專業當中。人的生命中總有一些選擇會影響一生的走向,填報誌願過程中這個在當時看來算不上思慮周全的舉動,卻讓他和考古這項事業緊緊地拴在一起。

伴著九月漸起的涼風,從未去過博物館的李有騫帶著那個暑期上演的第一部考古電視直播《老山漢墓》中的記憶片段,來到了吉林大學考古係博物館學專業。係主任趙賓福教授給他們上了第一堂新生動員課:“考古是一個方興未艾的行業,以後工作有前途,也有意義... ...”後來想想,這場激情昂揚的入學動員課卻成了李有騫心中關於考古最初的悸動。種子已然埋好,剩下的便是悉心澆灌。作為隸屬考古係的專業,博物館學的學生們也要接受全麵的考古學教育,就連李有騫也常常困惑,自己到底學的是考古還是博物館學。可正是這種全麵的考古學通識教育幫助李有騫碩博期間研究舊石器時代考古和東北亞史前考古打下了堅實的知識基礎。但當時“什麽都感興趣”的他,尚未下定決心要將考古作為一生的事業,所以學習專業課之餘,李有騫積極拓展著自己的興趣愛好,經常去隔壁哲學班蹭蹭課,思考一下關於人生終極意義的問題,就這樣在充實卻稍顯迷茫中,大一大二過去了,他迎來了密集的專業實習,也正是這些實習讓他真正愛上了考古。

大二暑假,李有騫在遼寧旅順博物館和旅順日俄監獄博物館兩地進行博物館學的專業實習。在旅順博物館,他第一次近距離地領略了文物的魅力與震撼,古樸的漢代耳杯、華麗的明清瓷器,不再是書本上單薄的紙片,而是有棱角有雕飾帶著時間印痕的實物,美得不可方物。在日俄監獄博物館,他第一次參與觀眾行為研究的課題,舉著攝像機跟隨者遊客的步伐,看他們時不時駐足欣賞,或讚歎或評議,他感受到了枯燥理論知識以外的樂趣,原來考古是一項可以帶給他人驚喜與讚歎的事業。跟拍、問卷調查、數據統計分析、撰寫論文……李有騫第一次覺得自己和學術如此接近。這麽多第一次、這麽多新奇的體驗,伴著旅順夏日的海風成就了他生命中永遠的不平凡記憶。

暑期博物館實習結束後,李有騫又迎來三峽田野考古實習。當時的庫區建築早已拆的七七八八,他們入住的郵電所隻剩下四麵牆壁。老師們用木梁和防雨布臨時搭了棚頂,大家就此安頓下來。第一次田野考古具體挖了什麽已經有些模糊,可安坪和陳家坪兩處遺址清理過的探方卻是李有騫所有田野考古工作的基礎。記憶最深刻是那年中秋節,沉浸在節日氛圍中大家都有些微醺,卻不想一場突如其來的濠雨正在給他們醞釀著“大驚喜”。第二天清晨,早早醒來的同學們卻瞬間傻眼了,屋子裏的積水早已漫過腳踝,鞋子、水盆像小船一樣漂漂蕩蕩,有的早已漂到了屋外。眾人趕緊跳進水裏撈鞋,彼此的眼神接觸時卻再也忍不住哈哈大笑起來。蚊蟲叮咬、濕疹、還有一周一次將幾十斤的飯菜原料從近十層樓高的長江碼頭搬上搬下,記憶中那些艱苦的時刻卻和著長江三峽十月的橘子香味,一起變成了最美好的記憶。

三峽田野實習成了李有騫踏入考古殿堂的門廊,經曆過這次最艱苦卻意義非凡的實習後,李有騫才真正地愛上了考古,他開始重新審視自己的專業和未來,無論當初因何而選擇,既然有了熱愛就應該忠於這份選擇,在屬於自己的專業領域中不斷深耕。

求知:良師益友為伴

實習歸校後的李有騫對學習更有勁頭了。他大量閱讀考古學方麵的名家書籍、論文專著,不斷提高自己的知識儲備。在廣泛的閱讀中他找到了自己感興趣的研究方向——史前考古,也大致摸清了學界對於史前考古研究的總體狀況。李有騫將其生動地歸納為“葫蘆型”,大多數學者從事的是新石器時代考古研究,少部分學者從事的是舊石器時代考古研究,這就像葫蘆的頭和尾,但是從事舊新石器過渡時期考古研究的學者卻是鳳毛麟角,就像窄窄的葫蘆腰。從事舊新石器過渡研究就是李有騫發現的學術“藍海”,他給自己製定了研究規劃,先從舊石器時代入手,再進行舊新過渡研究,再研究新石器時代,按照這個思路一定可以將史前考古研究透徹。這種學術上的前瞻性和計劃性,讓李有騫在學術上少走了很多彎路,也是這樣的研究邏輯指引著他一步步走近小南山。

正如古希臘哲學家所說的那樣,知識就像一個圓圈,圈內是你已經知道的,而圈外卻是未知的世界,當你知道的越多,相應的未知也會越多。越是深入研究,李有騫越是覺得自己知道的還是太少。他像是一塊永遠不會飽和的海綿不斷地在知識海洋裏汲取,內心的求知欲不斷促使他攀登更高的學術平台,本科到碩士再到博士,9年光陰都留在了吉大校園,9年的汗水都揮灑在了他熱愛的史前考古研究領域。記憶總是不由自主地飄回20多年前那個冬日的清晨,坐在輾過薄冰的三輪車上,父親對他說“就是苦得像蹲‘笆籬子’也要把書念完。”父親嚴格的叮嚀化作堅韌的力量融進李有騫的骨子裏,成為支撐他走過漫漫求學路的重要動力。同樣給予他莫大支持的還有吉林大學考古係這個優秀的學術平台。

這裏有學術造詣深厚的良師。如果說地層學和類型學是考古學研究的雙翼,那麽趙賓福教授就是那個為李有騫插上這對翅膀的人,他講授的考古學概論、考古學理論與方法幫助李有騫構築起係統的專業知識體係。更為重要的是,趙老師對於考古的熱愛與激情深深感染著李有騫,讓他明白什麽才是一位考古人應有的人格魅力;博士導師馮恩學教授廣泛涉獵、博古通今的學術風格讓李有騫明白:曆史本就是連貫的過程,研究任何一段曆史都不能將其與整個曆史發展進程割裂開來,做考古就是要打開眼界,要有整體的時間觀念和全局觀念;碩士導師陳全家教授嚴謹細致、事必躬親的治學態度也給李有騫留下了深刻的記憶,“陳老師幾乎每年春天都要開展野外調查,每到一處可疑的階地或是山坡,都要走全走遍,所以每次調查都是他采集的石器最多,走的路也最多。我工作後自己也進行了很多次的調查,當在犯懶或者有僥幸心理不想走的時候,就總覺得後麵有一雙嚴厲眼睛在看著,或許這就是老師的力量。”

這裏還有誌同道合的益友。考古係有著濃厚的學習氛圍,大家因著對考古的共同熱愛,從不吝於將自己的見解、觀點和研究成果與大家分享。碩士期間,李有騫和同學們一起自發組織起讀書報告會,大家聚在一起聊聊最近看了哪些書、有哪些心得體會,又做了哪些研究,有什麽成果或者困惑,在這樣開放式的交流之中,大家都收獲頗多。李有騫更是緊緊抓住每一次交流的機會,與大家互通有無。博士期間的交流內容更為專業,他常常和同窗好友聚在一起,聊聊自己的研究項目,在討論中,他也學習到了自己研究範圍以外的內容,這對他後來的工作裨益良多。

堅守:小南山的五年時光

小南山對於李有騫而言既是一次新的開拓,也是回歸學術初心的嚐試。從事舊新石器過渡研究是李有騫一直懷揣的學術理想,但是受實物材料和時間的限製,碩博期間做得更多的還是舊石器時代考古研究。這個遺憾一直被李有騫帶到了工作中,直至他遇到了小南山,在這座海拔不足百米的小山上,他的遺憾終被彌補。李有騫一直沒有放棄對相關資料的搜集和學術進展的關注,搜集的材料越多,越讓他堅信,在與俄羅斯奧西波夫卡文化僅一江之隔的黑龍江地區也一定存在著處於舊新石器過渡時期的遺存。可這個地方到底在哪裏呢?所謂念念不忘必有回響!一份俄文材料吸引了李有騫的目光,在這份研究材料中,該學者猜測中國小南山遺址20世紀出土的文物與奧西波夫卡文化有著重要聯係,但國內對於小南山遺址的價值卻未能引起足夠重視。這就像一束光刺破了雲層,李有騫找到了解開謎團的突破口,隻要有可能他便要試一試。

2015年,小南山遺址發掘正式立項,至今已是5年。在這5年中,李有騫最深切的感受就是孤獨。這種孤獨感首先來自學術上的無人交流。作為地處中國東北邊境的小南山遺址,算不上國內考古熱點前沿區域,國內幾乎沒有其他學者從事相關研究,李有騫從事的工作很難與國內學術圈接軌。2015年在小南山發掘過程中,他將一封涵蓋著自己對小南山的思考和猜測的郵件發給在該領域有著豐富研究經驗的俄羅斯學者後,卻遲遲沒能得到回應。過了很久之後他才知道,原來這位學者已經逝世。李有騫說:“這個世界上最能聊一聊小南山的學者不在了,突然就覺得更不知道該和誰說了。”這種學者間的惺惺相惜所帶來的遺憾與孤獨,恐怕也隻有他自己最能體會。就像一位在黑暗中摸索前行的人,哪怕再微弱的星光也能慰藉他的心靈,因為支撐他前行的不是外物而是內心堅定的信念。

相較於學術上的孤獨,地域隔絕所帶來的孤獨感往往更加直接和猛烈。從單位哈爾濱到小南山遺址,開車需要八小時,一年中有大半年的時間都要遠離都市和親友,終日麵對的隻有滿目的荒野。而小南山又總像個愛將寶貝藏起來的頑皮孩童,考古隊常常辛苦數月仍難有收獲,說不迷茫是假的。“寒窗苦讀數十載,到頭來卻要在山中消耗光陰,這份堅守到底是否值得?自己所追尋的東西又是否真的存在?”每當自我懷疑之時,李有騫都會起個大早,開車一圈又一圈地環繞著小南山,排解心中的壓抑。好在,地域的阻隔並未減弱親情的牽伴,家人給予了李有騫足夠的理解與支持。同樣對考古頗為感興趣的妻子會帶著女兒來小南山陪伴他,多了解他的工作內容多體會他工作的辛苦;小南山遺址申報“全國十大考古新發現”時需要還原一個史前房屋,繪畫功底深厚的父親幫他完成了這幅作品。適應了他的工作節奏之後,家人甚至還會“敦促”他,是不是應該去田野考古了呀!

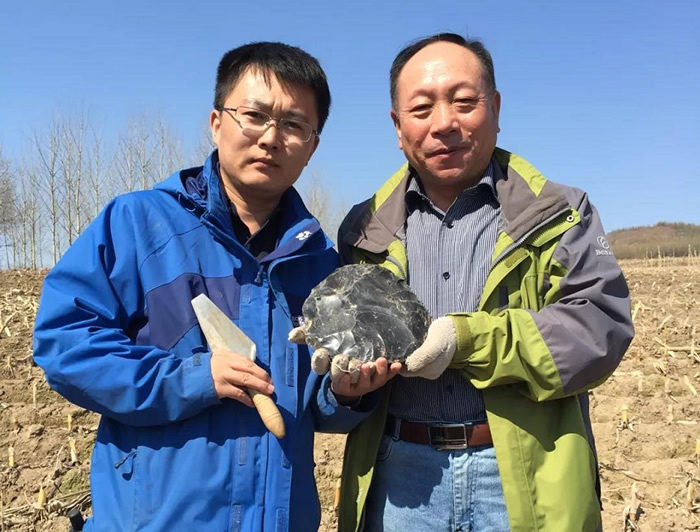

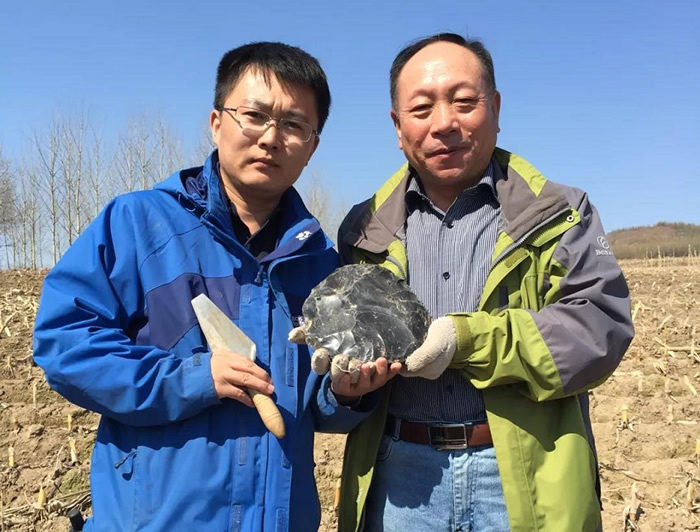

堅定的信念和家人的支持是李有騫堅守小南山的重要動力,整整五個年頭,這對於個人而言絕不短暫,幸而神奇的小南山沒有辜負李有騫的付出。一件件玉器、陶器,一座座墓葬,在經曆了近萬年沉寂之後終得以重現天日。麵對這些發現李有騫禁不住感慨:原來9000年前的古人並非我們現代人想象中的那樣衣不蔽體、食不果腹,相反他們很可能已經比較富足,並且開始有更高層次的精神追求。而想要更加接近這段曆史的原貌,仍然有許多工作在等待著李有騫和他的團隊。

“在小南山遺址持續工作已經五個年頭,越來越感覺考古學家是可憐的,需要把有限的幾十年的生命時間去探索成千上萬年前的事情,在曆史的長河與時空交錯中,個人好似一粒塵埃。”但這份探索仿佛是小南山與李有騫之間命定的緣分,偶然邂逅吉大幫他打開了考古學的大門,俄語作為第二語言讓他可以較為輕鬆地接觸日俄學者關於小南山及相關區域的外文研究資料,從本科起就認定將舊新石器過渡作為研究方向,而腳下又是生於斯長於斯的土地,這是怎樣的因緣際會才最終讓他開啟了這段塵封的曆史呢?對於這份饋贈李有騫無以為報,他說自己隻能繼續做好那隻與時間賽跑的猛獁象,勤勤懇懇、如履薄冰。

(责任编辑:安順市)