内容摘要:青藏高原北部地貌(左淩仁攝)中國南方的亞熱帶常綠闊葉林(黃健攝)不同青藏高原地形地貌模擬與植被與生物多樣性演變示意圖注:青藏高原從南往東北方向生長,中國東南部常綠闊葉林的成分不斷增加,尤其是青藏高原的

青藏高原北部地貌(左淩仁攝)

中國南方的亞熱帶常綠闊葉林(黃健攝)

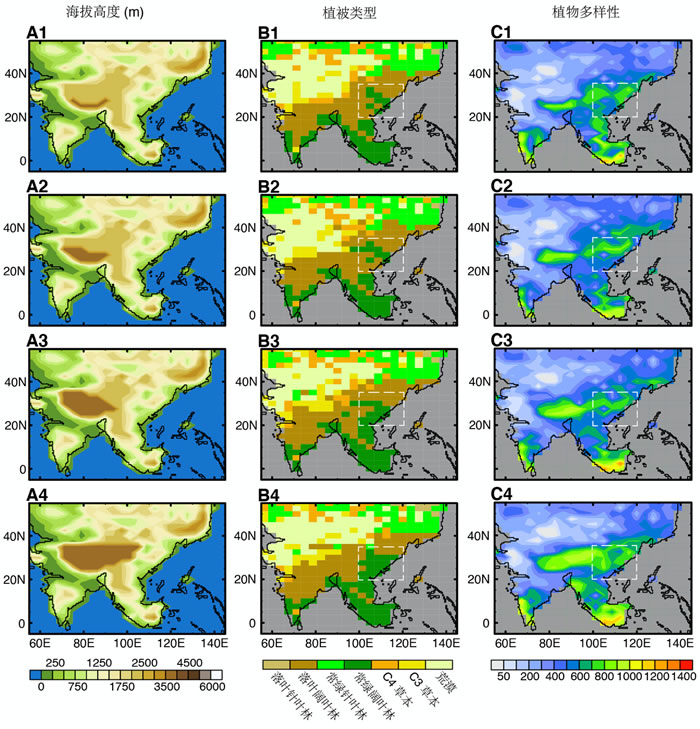

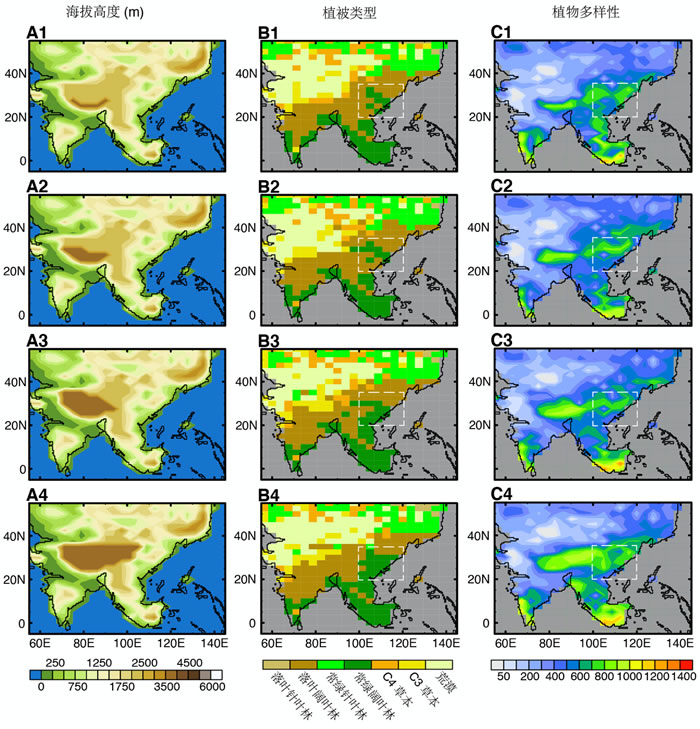

不同青藏高原地形地貌模擬與植被與生物多樣性演變示意圖

注:青藏高原從南往東北方向生長,中國東南部常綠闊葉林的成分不斷增加,尤其是青藏高原的北部羌塘地塊及鬆潘-甘孜地塊隆起,東亞植被轉變成以常綠闊葉林主導,植物多樣性增加非常明顯。

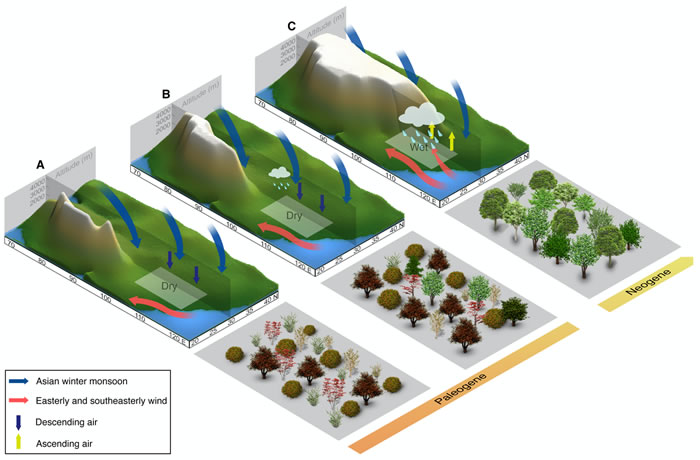

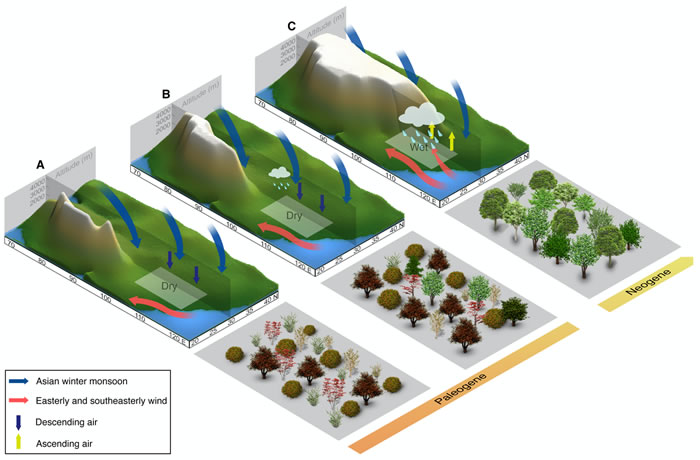

青藏高原隆升、植被與生物多樣性演變示意圖

注:當岡底斯山和拉薩地塊隆起,還不足以阻擋西北方向來的冬季風,冬季風帶來的是寒冷幹燥的空氣,所以這時候冬季降雨量比較低,東亞地區以幹旱-半幹旱的落葉闊葉林為主。當青藏高原北部和東北部抬升後,能明顯阻擋冬季風,也就是冬季風減弱了,從東南沿海輸入一些暖濕氣流,冬季氣候變得比較濕潤,所以常綠闊葉林取代了落葉闊葉林,生物多樣性也大大增加。

(神秘的地球uux.cn報道)據中國科學院西雙版納熱帶植物園古生態研究組(作者:李樹峰):新生代青藏高原的形成和演變對東亞的氣候和生物多樣性都產生了深刻的影響,對東亞新生代氣候和生物演變的研究,就離不開討論青藏高原的生長。前人的研究表明東亞夏季風和印度夏季風、以及亞洲冬季風都和青藏高原的形成演變密切相關。由於青藏高原的隆升是差異化的,不同地塊的隆升對氣候、植被和植物多樣性的影響還有許多未解之謎。

在古近紀,中國分布著一條橫貫東西的幹旱帶,而如今以殼鬥科、樟科、木蘭科和山茶科為優勢的亞熱帶常綠闊葉林主要分布亞洲東部,以江南水鄉典型代表:氣候比較溫和濕潤,屬於亞熱帶季風氣候,以常綠闊葉林為優勢植被類型,植物多樣性高。這種氣候環境及相應的植被和植物多樣性是何時形成,如何形成?是否和青藏高原的生長相關?其驅動機製還不明確。

中國科學院西雙版納熱帶植物園古生態研究組聯合英國布裏斯托大學等相關研究人員,基於晚漸新世古地理數據對青藏高原不同地塊的隆升進行了古氣候數值模擬、將古氣候模擬的結果運用到植被和植物多樣性模擬中,並與收集、整理大量的植物化石數據進行綜合對比分析。研究結果表明:在青藏高原北部(羌塘地塊和鬆潘—甘孜地塊)隆升情景下,植被和植物多樣性模型所得到的結果與化石記錄最為吻合。這表明:青藏高原北部從古近紀到新近紀的隆升增強了東亞季風氣候係統,驅動了東亞植被從以落葉闊葉林為主的幹旱、半幹旱植被類型轉變為以常綠闊葉林主的濕潤、半濕潤植被類型,並促進了植物多樣性的增加。冬季降雨量的增加是驅動植被和植物多樣性變化的最重要因素。青藏高原北部隆升對改變東亞季風及驅動植被及植物多樣性起著決定性作用,間接支持青藏高原東北向生長的理論。

這項研究是首次利用一種新的植物多樣性模型(Jedi-DGVM)對地質曆史時期的植物多樣性進行模擬。這一研究同時也是古生物與數值模擬交叉學科進行研究的一次創新研究。與前人的研究相比較,這一研究首次揭示了青藏高原北部生長是驅動中國東南部植被和植物多樣性轉變的關鍵因子。另外,本研究還與前人的一些研究結論不同,之前的大量研究都表明青藏高原隆升會導致東亞冬季風增強,本研究則發現中國東南部的冬季風反而因為青藏高原的生長而減弱,冬季降雨量增加,這也是驅動該地區的植被和植物多樣性轉變的重要因素。

該成果近日以“Orographic evolution of northern Tibet shaped vegetation and plant diversity in eastern Asia”為題發表在《科學進展》(

Science Advances)上。古生態組李樹峰副研究員為第一作者,李樹峰和周浙昆研究員為論文共同通訊作者。英國布裏斯托大學的Paul J. Valdes教授,開放大學Robert A. Spicer教授等為論文的共同作者。該成果得到了中英聯合項目、科技部第二次青藏高原綜合科學考察研究、中科院先導項目(A類、B類)、國家自然科學麵上項目的聯合資助。